L’utilisation de l’église orthodoxe russe comme relai d’influence pour le Kremlin : le cas géorgien

Le parti « Rêve géorgien » a remporté les élections législatives qui ont été clôturées le 31 Octobre 2024, après une semaine de colère, remise en question et manifestations dans les rues de Tbilissi[i]. Ce scrutin était vu comme un test pour l’avenir européen de la Géorgie. Alors que la Moldavie s’était prononcée une semaine auparavant sur sa possible intégration dans l’UE, avec un « oui » qui l’a emporté de justesse[ii], les regards étaient braqués sur la Géorgie pour la détermination de son futur tourné soit vers l’Ouest, soit vers le Nord. Et, contrairement à la Moldavie cette fois, il semblerait que le Kremlin ait réussi a éloigner un peu plus l’un de ses anciens états satellitaires de Bruxelles.

Ces élections étaient particulièrement importantes pour ce petit pays de 4 millions d’habitants qui tente de rentrer dans l’Union Européenne depuis près de deux décennies. Comme dans beaucoup de pays de l’ex-URSS, la société et le gouvernement ne sont pas alignés. En Moldavie, le gouvernement est pro-européen, tandis que la majorité de la population est encore sous l’influence de Moscou. En Géorgie, les choses sont plus complexes : la population est particulièrement divisée, ce qui se reflète dans le gouvernement. La présidente est pro-occidentale, formée à l’étranger, tandis que le premier ministre et la majorité parlementaire penche plutôt du côté russe et orthodoxe.

Toutefois, comment expliquer que dans un pays où la population se sent européenne, la Russie possède encore autant d’influence au point de garder un pouvoir ami dans ce pays depuis 2012 ? De quelle manière le Kremlin agi ? Quels sont ses relais d’influence, ses proxy informationnels, qui permettent de prêcher leur bonne parole ? Comment Moscou a procédé pour changer la donne dans un pays qui était à deux doigts d’intégrer finalement l’Union Européenne, avec un rapprochement accentué à partir de la guerre en Ukraine ?

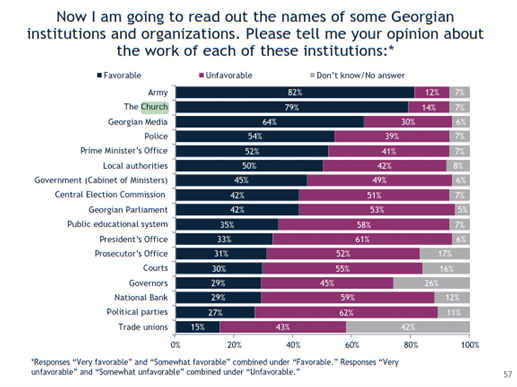

Dans ce pays à majorité orthodoxe et dans lequel l’Église est la deuxième institution la plus respectée, la réponse est peut-être à chercher de ce côté.

Le Kremlin et l’Église orthodoxe russe

L'idée s'est imposée dans la littérature académique qu'à l'ère actuelle de la « fin de l'histoire », l'imagination géographique et idéologique est plus importante que les conceptions historiques en tant que source d'auto-identification collective. Cette observation est particulièrement juste lorsqu'elle s'applique à la "sensibilité" spatiale de la Russie post-soviétique, aiguisée par la désintégration de l'Union soviétique.

Contrairement aux puissances occidentales, la Russie n'avait pas d'empire : elle était un empire. Par conséquent, la Russie perçoit la perte de cet empire comme la perte d'elle-même, qu’elle cherche à retrouver[iii]. Cela passe notamment par la re-conception d’un discours national, basé sur une identité propre mais surtout imaginaire (il s’agirait de la Russie orthodoxe assiégée qu’il faudrait défendre d’une mondialisation décadente) , et des actions spatiales calibrées sur la « Rus » d’antan[iv] : l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie en 2008, la Crimée en 2014 puis l’Ukraine en 2022 ne sont que des exemples de cet appétit territorial[v], ou de ce que le Kremlin et l’Église Orthodoxe Russe qualifient de « Russkiy Mir » (« Monde Russe ») qui s’étend à tout le territoire eurasien[vi]. Une fondation du même nom fut même créée en 2007 afin de promouvoir cette idée[vii].

Le soutien affirmé du patriarche de Moscou Kyrill lors de cette dernière « opération spéciale » ukrainienne a toutefois choqué l’Europe, au point que l’UE a envisagé de l’inscrire sur la liste noire de son sixième train de sanctions[viii]. La déclaration suivante se retrouve ainsi dans les « recommandations du 25ème Concile Mondial du peuple russe » faites par le patriarche :

« L’opération militaire spéciale est une nouvelle étape de la lutte de libération nationale du peuple russe contre le régime criminel de Kiev et de l'Occident collectif qui le soutient, menée sur les terres du sud-ouest de la Rus’ depuis 2014. Au cours de cette opération, le peuple russe, les armes à la main, défend sa vie, sa liberté, son statut d'État, son identité civilisationnelle, religieuse, nationale et culturelle, ainsi que le droit de vivre sur ses propres terres à l'intérieur des frontières de l'État russe unifié. D'un point de vue spirituel et moral, l'opération militaire spéciale est une guerre sainte, dans laquelle la Russie et son peuple, défendant l'espace spirituel unifié de la Sainte Rus', remplissent la mission de « Celui qui retient » protégeant le monde de l'assaut du globalisme et de la victoire de l'Occident qui a sombré dans le satanisme. »[ix].

Cette défense d’une action militaire s’inscrit dans la continuité d’un durcissement déjà amorcé à partir de 2012, quand les liens entre le Kremlin et l’Église Orthodoxe Russe furent particulièrement resserrés. Cette année-là laisse présager ce qu'Andrei Tsygankov appelle un "tournant civilisationnel"[x] au Kremlin. Galvanisé par les manifestations de la place Bolotnaïa[xi] qui ont éclaté fin 2011 après des allégations d'irrégularités électorales, ce changement s'est accéléré en réponse aux manifestations du Maïdan de 2013-2014 et à l'imposition ultérieure de sanctions occidentales. Cette nouvelle orientation de la politique étrangère s'est retranscrite de manière palpable lors du discours de Poutine au Club de discussion de Valdai en 2013[xii], où il s'est concentré sur la nécessité d'inculquer une identité nationale forte, promouvant l'idée qu'il était nécessaire de préserver les piliers sur lesquels repose la Russie pour conserver une puissance signifiante. De ce fait, l'État russe a convergé vers la position de l'Église en ce qui concerne les questions sociales.[xiii]

Une position qu’il était toutefois possible d’observer dès 2006 par exemple, lors du dixième Concile mondial du peuple russe, où cette dernière a adopté une nouvelle Déclaration des Droits de l’Homme[xiv], jugeant que l’originale prônait une vision hégémonique des valeurs occidentales et libérales, contradictoires avec celles de la nation et de l’orthodoxie russes[xv]. De la même manière, en 2012 lors du seizième Concile mondial du peuple russe, fut présenté le concept de « souveraineté humanitaire », ou autrement dit « l'ensemble des facteurs culturels, religieux, sociaux et psychologiques permettant à une nation et à un État d'affirmer leur identité et d'éviter la dépendance ». La doctrine de la "démocratie souveraine" promue par l'élite politique russe est une source d'inspiration évidente pour cette théorisation de l’Église Orthodoxe Russe[xvi].

La situation abkhaze et ossète : parangon de la stratégie russe

Le statut de l’Église dans les deux républiques auto-proclamées d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie reflète parfaitement le double jeu du Kremlin, et l’utilisation de l’Église orthodoxe russe comme deuxième canal de communication et d’influence. Associés, ces deux canaux permettent de tenir plusieurs discours, ou tout du moins plusieurs pans d’une même rhétorique finale : celle de Moscou. Il devient ainsi extrêmement facile de moduler la position en fonction de leur interlocuteur.

L’Église russe, contrairement au Kremlin, ne reconnaît pas l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie Du Sud. Elle considère ainsi que les diocèses de ces régions sont toujours placés sous la juridiction de Tbilissi, même s’il est su que l'évêque géorgien de Soukhoum, la capitale abkhaze, est exilé en Géorgie depuis 1993, et que l'évêque russe de Maykop assure théoriquement l'administration des paroisses abkhazes. Cependant, cette non-reconnaissance d’indépendance a permis au patriarche Kyrill de se rendre à Tbilissi et d’être reçu par le président Saakashvili en 2010, ce qui aurait été impossible si l'Église avait reconnu les sécessions[xvii]. De l’autre côté, le patriarche Elie II fut reçu en 2008 par le président Medvedev, qui lui a « restitué » le village de Perevi, à la frontière ossète, occupé par les troupes russes. C’était, pour Moscou, une manière de priver l’État géorgien de légitimité, en affirmant que le patriarche pouvait toujours être un interlocuteur[xviii]. De la même manière en 2011, une délégation géorgienne de patriarches, incluant les archiprêtres David Dzhincharauli, George Kharazishvili (ou Georges Harazichvili), et l’ancien ambassadeur de Géorgie en Russie Zurab Abashidze a été reçue en Russie pendant plusieurs jours, afin de discuter avec l’Église russe et le patriarche Kyrill[xix]. Il s’avère que ce même George Khazazishvili était à l’époque responsable des relations entre le patriarcat de Géorgie et l’Église Russe, mais aussi aumônier de l’ambassade de Russie à Tbilissi, et surtout, correspondant direct du KGB répondant au nom de code « David »[xx].

Cet entrecroisement stratégique (Église russe avec État géorgien, et Église géorgienne avec État russe) est une tendance que l’on a particulièrement observée entre 1991 et 2014, avec un pic post guerre russo-géorgienne. Depuis 2014 toutefois, et l’arrivée au pouvoir du Rêve géorgien en 2012, cette tendance s’est remodélisée, et désormais les deux canaux de communication sont utilisés de manière presque équivalente : le Kremlin a rétabli un dialogue avec le gouvernement géorgien – tout du moins une partie -, quant à l’Église géorgienne elle reste en contact avec l’Église russe.

La place de l’Église orthodoxe géorgienne dans la société civile

Selon un sondage réalisé par l’IRI (International Republican Insitute) en février 2021, 80 % des Géorgiens ont une opinion favorable de l’Église, juste après l’armée (82 %), en pole position, mais surtout bien avant les autorités locales (50%), le gouvernement (45%), et autres instances politiques comme le parlement (42%)[xxi].

Cet indicateur est particulièrement éclairant sur la manière dont la société géorgienne se réfère à l’Église. Le rapport au religieux y est profondément inscrit, de sorte à ce que 84% des Géorgiens se déclarent être orthodoxes[xxii], ce qui conduit l’Église orthodoxe géorgienne a avoir un pouvoir particulièrement conséquent et une sphère d’influence assez immense.

L’Église orthodoxe géorgienne et le gouvernement géorgien : une relation en accordéon sous l’influence de la Russie ?

Les relations entre l’Église orthodoxe géorgienne et le gouvernement et/ou parlement géorgien sont particulièrement complexes, et varient en fonction des périodes.

D’un point de vue chronologique, une nouvelle ère s'est ouverte en Géorgie avec la révolution des Roses du 23 novembre 2003, qui chassa le président Chevardnadze[xxiii]. En 2004 donc, Mikhail Saakashvili accède à la présidence en remportant plus de 90 % des voix, dans un scénario politique originel mêlant corruption, meurtres et autres crimes[xxiv]. La présidence, qui durera dix ans, fut caractérisée par des réformes rapides qui ont profondément ébranlé la société conservatrice géorgienne. Dans ce même temps, l'Église orthodoxe était quant à elle l'institution caractéristique de l’« ancien ordre » envers laquelle le réformateur libéral affichait un certain dédain, même si, initialement, Saakashvili faisait l'éloge de l'Église orthodoxe géorgienne pour « sa loyauté envers la foi orthodoxe, et sa « tolérance et politique très cohérente de promotion des valeurs européennes »[xxv]…

La relation entre le président et le patriarche Elie II s'est formellement détériorée à la suite de la guerre russo-géorgienne d'août 2008[xxvi]. Durant cette période, la presse religieuse a présenté les bombes russes comme un « châtiment de Dieu », et a salué en l'armée russe un rempart contre « l'Europe satanique », au point où en mai 2009, 100.000 manifestants sont venus demander la bénédiction du patriarche pour marcher contre le gouvernement[xxvii]…

Mais n’est pas la seule implication de l’Église dirigée directement contre le gouvernement en place. La même année, la patriarche Elie II avait même tenté de rétablir la monarchie en Géorgie. Il est allé chercher le dernier descendant de la famille princière des Bagration : le prince David. L'Église l'a marié en grande pompe à une descendante d'une autre branche de la famille royale. Le nouveau couple princier devait avoir un enfant, qui aurait dû être élevé par le patriarche, pour en faire le futur souverain chrétien de la Géorgie. Face à ce plan menaçant, le gouvernement a réagi avec les mêmes armes que le patriarche, en envoyant une courtisane dans les bras du prince David : le mariage arrangé par le patriarche a aussitôt volé en éclats[xxviii].

Toutefois, même si les relations se sont dégradées à partir de 2008, il n'existait pas encore d'alternative viable que l'Église pouvait soutenir. Il faudra attendre 2012 et le parti de l’opposition « Rêve géorgien » d’Ivanishvili pour que les relations entre l’Église et l’État prennent un nouveau tournant. À noter que même avant les élections de 2012, la grande majorité des ecclésiastiques, y compris des évêques de haut rang, ont soutenu officieusement l'opposition d'Ivanishvili. Certaines églises ont même hissé les drapeaux bleus du "Rêve géorgien" au vu et au su de tous, en violation de la loi ecclésiastique[xxix].

Le soutien de l’Église géorgienne à Ivanishvili commencé en 2012, et n’a pas cessé depuis. Inversement, le « Rêve Géorgien » est un fervent défenseur de l’Église et la laisse comme supplétif en charge de l’idéologie et de la morale publiques[xxx]. En 2017 par exemple, le Premier ministre Guiorgui Kvirikashvili mettait publiquement en cause la laïcité, déclarant que le sécularisme « dans son sens classique, ne [convenait] pas à la Géorgie » et que l’Église et l’État étaient « entremêlés »[xxxi]. Quelques mois plus tard, il se prononçait en faveur du renforcement du rôle de l’Église dans les écoles. La récente victoire extrêmement contestée du Rêve Géorgien à plus de 50 % des voix lors des dernières élections parlementaires et les prises de position de l’Église sur les questions politiques des derniers mois (loi anti-agents étrangers et anti-propagande LGBT) en sont également des exemples. L’Église en soutien au gouvernement, le gouvernement en soutien à l’Église…

La manière dont est nommée la loi votée le par le parlement géorgien est déjà extrêmement indicative de la manière dont elle est envisagée par les deux franges sociétales et politiques géorgienne.

Du côté du premier ministre Irakli Kobakhidzé et de la majorité parlementaire, on l’appelle « loi sur les influences étrangères », quant à l’opposition de Salomé Zourabishvili et toute la frange sociétale pro-européenne, on l’appelle « loi russe », car ressemblant en tous points à la « loi sur les agents de l’étranger » adoptée en Russie en 2012[xxxii]. Perçue comme liberticide par l’Union Européenne et les États-Unis, ce texte oblige toute ONG ou organisation médiatique recevant des financements de l’étranger à hauteur de 20 % de s’enregistrer en tant qu’« organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère »[xxxiii]. À noter qu’une première version de la loi avait failli être adoptée par le parlement en 2023, étant finalement abandonnée au vu des manifestations massives qui en ont découlé[xxxiv], malgré le soutien de l’Église orthodoxe géorgienne sur le sujet.

En ce qui concerne les élections parlementaires : le gouvernement sait que les Géorgiens sont encore marqués par l’invasion russe de 2008 et qu’ils ne feraient pas le poids en cas de reprise des hostilités. Le Rêve géorgien à donc choisi d’instrumentaliser cette peur, en affichant par exemple des photos de villes ukrainiennes détruites et posant la question : « Voulez-vous que ce soit nous ? », l’idée étant qu’en choisissant le Rêve géorgien, qui coopère avec la Russie, vous choisissez la paix, alors que si vous choisissez l’Europe, vous choisissez l’Ukraine et la guerre. Une opération psychologique certainement réussie au vu du résultat des élections. Intéressant de repréciser que lors du début du conflit en Ukraine, la Géorgie avait justement fait le choix de se rapprocher le plus possible de l’Union Européenne, posant donc même sa candidature, sous prétexte que le même scénario pourrait se produire en Géorgie[xxxv]… En possible récompense au soutien infaillible de l’Église pendant ces élections, lors d’un discours[xxxvi] le 21 Août 2024 à Mtskheta, Ivanishvili a laissé entendre qu’il y aurait des amendements constitutionnels à venir, dont la proclamation de l’orthodoxie comme religion officielle de l’État[xxxvii].

Enfin, sur les questions familiales et démographiques. Elles sont présentes dans le message du patriarche Elie II depuis l’époque soviétique. Pour contrer le déclin de la natalité, qui mettrait en péril l’existence même de la nation, il a lancé depuis 2008 une vaste campagne[xxxviii] durant laquelle il baptise lui-même les enfants à partir du troisième de la famille[xxxix], incite les émigrés géorgiens à rentrer au pays, ou encore se prononce en faveur de l’interdiction de l’avortement. Le patriarcat se place également à l’avant-poste d’une croisade morale sur les questions de genre. Alors que les médias pro-russes alimentent les rumeurs selon lesquelles l’Occident chercherait à imposer à la Géorgie le mariage homosexuel, le patriarcat se dit lui-même en guerre contre les « orientations sexuelles non traditionnelles ». De plus, il a instauré, à la place de la « Journée internationale contre l’Homophobie et la Transphobie » du 17 mai, une « Journée de la famille »[xl]. Ainsi donc, il s’est prononcé en faveur de la loi dite « anti LGBT » du côté des pro-européens, ou loi sur les « valeurs familiales et la protection des mineurs » de l’autre, proposée par le Rêve Géorgien en mars 2024. Cette loi, interdisant notamment « la propagande des relations homosexuelles et de l’inceste » dans les établissements d’enseignement et les émissions de télévision, l’« adoption par des couples de même sexe », et le « changement de sexe et la reconnaissance de la diversité de genre »[xli], fut adoptée par le parlement géorgien en troisième et dernière lecture le 17 septembre 2024[xlii].

Ces trois exemples nous amènent à questionner les relations entre l’Église orthodoxe géorgienne et la Russie (Kremlin et Église orthodoxe russe). Les récentes prises de position de l’Église géorgienne sont particulièrement en faveur de la Russie et de ce qui semblent être ses intérêts. Mais qu’en est-il vraiment de l’influence russe sur l’Église géorgienne ? Est-ce qu’elle suit les recommandations spirituelles du patriarche russe par conviction et religiosité fervente, ou est-ce cette dernière est complètement soumise aux volontés du Kremlin, bien au-delà de la sphère religieuse ?

L’Église orthodoxe géorgienne et la Russie

En 1811, après la conquête russe, l’Église géorgienne est absorbée dans les structures de l'Église synodale de Russie. En 1917, elle recouvre son indépendance[xliii]. Contrairement à d’autres églises orthodoxes d’URSS, l’église géorgienne conservera une certaine autonomie pendant la période soviétique - principalement parce qu'un certain Josip Djougachvili, dit Staline, était lui-même séminariste de cette Église. Mais qui dit autonomie ne dit pas nécessairement indépendance, et l’URSS puis la Russie ont toujours conservé une grande influence sur l’Église orthodoxe géorgienne, qui d’ailleurs quitta le Conseil œcuménique des Églises en 1997 sous la pression de l’Église russe[xliv]. Enfin, le fait que le patriarche actuel de l’Église orthodoxe russe, Elie II, a accédé à cette fonction sous le régime communisme et est encore en place de nos jours signifie nécessairement qu’il l’a fait avec l’accord voire la protection des autorités passées et présentes[xlv].

De nos jours, la très grande majorité des prêtres géorgiens sont ou ont été formés en Russie, y compris le locum tenens (personne habilitée à exercer une fonction en l’absence de son titulaire) nommé en décembre 2017 par Elie II pour organiser sa succession[xlvi]. Une grande partie y a également vécu, possède souvent la double citoyenneté russo-géorgienne et y ont une partie de leur famille.

Enfin, et surtout, les activités et relations des ecclésiastiques géorgiens avec la Russie furent exposées par plusieurs milliers de documents des services de renseignement géorgiens, divulgués sur internet et repris par les médias géorgiens[xlvii] puis français[xlviii] en septembre 2021. Selon ces documents, le patriarche Elie II aurait travaillé dans le passé pour le KGB sous le nom de code « Iverieli »[xlix].

Les liens entre l’Église orthodoxe géorgienne et la Russie, que ce soit à travers l’Église orthodoxe russe ou encore plus directement à travers le Kremlin, ne sont plus à prouver. Le Kremlin a utilisé et utilise encore l’orthodoxie pour étendre et maintenir son influence. C’est une guerre informationnelle dont le levier principal est l’idéologie, qu’elle soit basée sur la Rus d’antan, ou sur cette croisade contre l’Occident dégénéré. Les Russes se sentent exceptionnels, et l’une des composantes de leur exceptionnalité réside dans leur croyance orthodoxe. Ce presque retournement politique en Géorgie reste brillantissime dans son exécution : la position du gouvernement est passée d’un rapprochement accentué avec l’Union européenne au début de la guerre en Ukraine, sous couvert de peur qu’une situation similaire se reproduise en Géorgie, à l’utilisation de ce même argument pour justifier le rapprochement avec Moscou. Se mettre sous la protection du bourreau étant peut-être finalement la meilleure stratégie pour éviter une sentence, même si le passé se répète.

Enfin, cette situation russo-géorgienne n’est pas sans conséquences sur l’Union Européenne et les intérêts français. Au moment de conclure cette analyse, la présidente pro-européenne Maia Sandu vient d’être réélue en Moldavie, ce qui laisse un peu de répit à l’UE sur le front Est, mais ce phagocytage russe ne se tarie par pour autant, et ces élections législatives géorgiennes démontrent encore une fois que le Kremlin possède toujours une puissance d’influence extrêmement significative.

E. S (SIE 28 de l’EGE)

Notes

[i] https://www.lemonde.fr/international/article/2024/10/31/legislatives-en-georgie-apres-le-recomptage-partiel-des-voix-la-commission-electorale-confirme-la-victoire-du-parti-au-pouvoir_6368706_3210.html

[ii] https://www.challenges.fr/monde/moldavie-le-oui-l-emporte-de-justesse-lors-du-referendum-sur-l-europe_908757

[iii]https://www.academia.edu/33797814/_Holy_Rus_The_Geopolitical_Imagination_in_the_Contemporary_Russian_Orthodox_Church_Russian_Politics_and_Law_52_no_3_2014_67_86

[iv] https://www.france24.com/fr/europe/20220207-crise-ukrainienne-quand-la-russie-veut-faire-pr%C3%A9valoir-sa-vision-de-l-histoire

[v] https://www.lexpress.fr/monde/europe/russes-et-ukrainiens-sont-un-seul-peuple-ce-que-les-ecrits-de-poutine-disent-de-ses-visees_2167365.html

[vi] "L’Église orthodoxe russe au service du Kremlin», Anna Dolya, 2015 https://shs.cairn.info/revue-defense-nationale-2015-5-page-74?lang=fr#re1no1

[vii] "Du Monde Russe à la guerre de la Russie : les trajectoires de la diplomatie orthodoxe de Moscou en Ukraine», Yulia Kurnyshova, 2022 https://obsreligion.cnrs.fr/bulletin/du-monde-russe-a-la-guerre-de-la-russie-les-trajectoires-de-la-diplomatie-orthodoxe-de-moscou-en-ukraine/

[viii] https://www.la-croix.com/Monde/Guerre-Ukraine-Commission-europeenne-propose-sanctionner-patriarche-Moscou-2022-05-04-1201213497

[ix] Recommandations du 25ème congrès mondial d peuple russe, novembre 2023 https://orthodoxie.com/wp-content/uploads/2024/03/Recommandations-du-XXVe-Congres-mondial-du-peuple-russe-sur.pdf

[x] « The Russian Idea » in International Relations, Civilization and national Distinctiveness », A.P Tsygankov, 2023

[xi] https://fr.rbth.com/ps/2016/12/05/les-protestations-de-la-place-bolotnaia-cinq-ans-apres_653521 : « Dès que l’intérêt pour les protestations s’est quelque peu apaisé, le pouvoir a mis le cap sur la consolidation de la société au moyen de slogans conservateurs. « Les autorités se sont tournées vers des choses suscitant une attitude positive, comme les traditions la morale et l’histoire, tout en présentant l’opposition comme une créature du chaos cherchant à détruire la Russie ».

[xii] Discours de Poutine lors de la réunion du club de discussion internationale de Valdai https://chrono.cercec.fr/ressources/1453

[xiii] « International Relations by Proxy : The Kremlin and the Orthodox Church », George Soroka, 2022 https://www.academia.edu/72699422/International_Relations_by_Proxy_The_Kremlin_and_the_Russian_Orthodox_Church

[xv] https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2006/04/06/les-droits-de-l-homme-revus-et-corriges-par-l-eglise-orthodoxe

[xvi]https://www.academia.edu/33797814/_Holy_Rus_The_Geopolitical_Imagination_in_the_Contemporary_Russian_Orthodox_Church_Russian_Politics_and_Law_52_no_3_2014_67_86

[xviii] Ibid.

[xxi] Public Opinion Survey : Residents of Georgia, February 2021 https://www.iri.org/wp-content/uploads/legacy/iri.org/iri_poll_presentation-georgia_february_2021_1.pdf

[xxiv] Ibid.

[xxv] "The Role of the Orthodoxe Church in the politics and democratization of Georgia and Romania », Salome Kandelaki, 2017 https://www.etd.ceu.edu/2017/kandelaki_salome.pdf

[xxviii] Ibid.

[xxix] The Role of the Orthodoxe Church in the politics and democratization of Georgia and Romania », Salome Kandelaki, 2017 https://www.etd.ceu.edu/2017/kandelaki_salome.pdf

[xxx] https://obsreligion.cnrs.fr/bulletin/leglise-georgienne-au-coeur-du-populisme-anti-occidental/

[xxxiii] https://www.courrierinternational.com/article/politique-loi-sur-les-agents-de-l-etranger-le-vote-au-parlement-dechire-la-georgie

[xxxiv] https://www.lexpress.fr/monde/manifestations-en-georgie-la-russie-pourrait-intervenir-si-la-mobilisation-se-durcit-CFOW5YSOVFCLPGWEY643OABKYA/

[xxxv] https://www.lapresse.ca/international/europe/2024-10-25/la-georgie-tiraillee-entre-l-europe-et-la-russie.php

[xxxvii] https://orthodoxie.com/leglise-orthodoxe-de-georgie-reflechit-sur-la-proposition-gouvernementale-de-proclamer-lorthodoxie-religion-officielle/

[xxxix] https://orthodoxie.com/plus-de-1-200-enfants-baptises-comme-filleuls-du-patriarche-elie-de-georgie/

[xli] https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2024/03/georgia-halt-legislative-assault-on-lgbti-rights/

[xlii] https://www.lemonde.fr/international/article/2024/09/17/en-georgie-la-loi-restreignant-les-droits-des-personnes-lgbt-adoptee-par-le-parlement_6321668_3210.html

[xliv] « Religion et politique dans le Caucase post-soviétique », Silvia Serrano, p251-276 : L’Église orthodoxe géorgienne : un référant identitaire ambigu https://books.openedition.org/ifeagd/1561

[xlvi] https://obsreligion.cnrs.fr/bulletin/leglise-georgienne-au-coeur-du-populisme-anti-occidental/

[xlvii] https://formulanews.ge/News/56540?fbclid=IwAR0sm7GLlGVCSCDBWP2dz2S_U3gs_0Fdiqlw5whayD7D-b5Hty1S2wqD2_M

[xlviii] https://www.lefigaro.fr/international/l-eglise-orthodoxe-de-georgie-prise-au-piege-par-les-services-secrets-20210917

[l] Ibid.