La confrontation entre les deux pays dépasse le cadre diplomatique, mais aussi dans le secteur de l'information où la lutte pour façonner les perceptions s'avère essentielle. Tactiques de désinformation, manipulation médiatique, influence des réseaux sociaux et pression institutionnelle : ces instruments sont employés pour changer ou influencer une réalité qui favorise ses propres intérêts.

Accords d’Abraham : un outil géopolitique au service du Sahara marocain

Les Accords d'Abraham, conclus en 2020, vont bien au-delà d'une simple normalisation diplomatique entre Israël et plusieurs nations arabes. Ils constituent une alliance stratégique qui change les relations et les rapports de force en Afrique du Nord. Sous prétexte de partenariat formel, ces accords ont ouvert une nouvelle phase dans la bataille informationnelle entre le Maroc et l'Algérie. Comme but de cette compétition, le contrôle de l'histoire est devenu un outil important. Pour Rabat, l'appui des Américains à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental représente un succès stratégique qu'il est crucial de renforcer dans l'opinion internationale. À l'inverse, Alger cherche à prouver cette légitimité en sollicitant ses réseaux diplomatiques et médiatiques pour promouvoir sa propre interprétation des événements.

L’un des effets les plus notables de la normalisation entre le Maroc et Israël a été l’obtention de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cette avancée diplomatique a renforcé la position du Maroc dans ce conflit vieux de plusieurs décennies qui l’oppose au Front Polisario, soutenu par l’Algérie.

Alors que le Maroc capitalise sur cette reconnaissance pour attirer des investissements internationaux et développer des projets d’infrastructure dans la région saharienne, Alger intensifie ses efforts diplomatiques auprès de l’Union africaine et des Nations Unies pour promouvoir un référendum d’autodétermination.

Le contraste entre les deux approches est symbole d’une lutte d’influence où chaque camp mobilise ses alliances pour renforcer sa légitimité internationale.

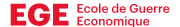

Dans cette course à la reconnaissance, le Maroc est connu par une stratégie proactive. Plus de 30 pays africains et arabes ont ouvert des consulats à Laâyoune et Dakhla, tandis qu’Alger peine à rassembler un consensus au sein de l’Union africaine. Cette dynamique place Rabat en position de force sur le plan diplomatique, réduisant progressivement l’espace de manœuvre de l’Algérie.

Une guerre informationnelle intensifiée par la question saharienne

Le Sahara marocain constitue non seulement un enjeu territorial, mais aussi un champ de bataille médiatique et cybernétique. L’Algérie, à travers ses médias d’État et des relais régionaux, diffuse des récits accusant le Maroc de colonisation et de violations des droits de l’homme dans la région. De l’autre côté, Rabat répond par une offensive médiatique axée sur le développement économique, les projets d’infrastructure et la stabilité régionale.

Des campagnes de désinformation algériennes trouvent un écho auprès de certains médias propalestiniens, qui présentent la normalisation maroco-israélienne comme une trahison des intérêts arabes. En réponse, le Maroc met en avant des projets tels que le Port de Dakhla Atlantique, qui ambitionne de faire du Sahara un hub de commerce international reliant l’Afrique à l’Europe.

Là où l’Algérie joue sur l’émotion et les symboles, le Maroc s’ancre dans des résultats concrets, illustrant sa souveraineté par des projets de développement économique tangibles. Ce contraste dans les narratifs reflète deux stratégies d’influence distinctes : l’une axée sur la contestation idéologique, l’autre sur la légitimation par le développement.

L’extension de cette confrontation au domaine de la cybersécurité

Au-delà du front médiatique, la rivalité s’étend au domaine de la cybersécurité et de la défense. Grâce aux Accords d’Abraham, le Maroc bénéficie de la coopération technologique israélienne, particulièrement dans les secteurs de la cybersurveillance et de la cyberdéfense.

Face à cela, l’Algérie poursuit une stratégie militaire plus conventionnelle, s’appuyant sur ses partenariats historiques avec la Russie. Alors que Rabat investit dans des drones, des systèmes de surveillance avancés et des solutions cybernétiques, Alger mise sur des systèmes de défense lourds tels que les S-400 russes.

Cependant, la nature asymétrique des menaces modernes place le Maroc en position avantageuse. Les cyberattaques ciblées, souvent attribuées à des groupes pro-algériens, représentent une menace grandissante contre les infrastructures marocaines. En réponse, Rabat développe des capacités de cyberdéfense avancées grâce à des partenariats technologiques avec Tel Aviv, repositionnant ainsi sa stratégie militaire vers des conflits hybrides où la technologie prime sur la force brute.

La réponse économique du Maroc dans la zone saharienne

Le Maroc est conscient que le développement économique constitue le meilleur rempart contre la contestation, le Maroc investit massivement dans la région saharienne. Des projets d’énergie renouvelable, de logistique et d’agriculture émergent, consolidant la position marocaine sur le terrain et démontrant la valeur stratégique du Sahara pour le développement national.

En parallèle, Alger tente de discréditer ces initiatives en dépeignant le Sahara comme une zone militarisée et instable. Pourtant, les flux d’investissements étrangers et les visites officielles contredisent ces récits. Par exemple, les récents investissements dans le secteur énergétique à Dakhla visent à positionner la région comme un leader africain en énergie verte.

Une stratégie de développement économique permet au Maroc de non seulement renforcer sa légitimité internationale, mais bien aussi de stabiliser la région saharienne en créant des opportunités pour les populations locales, réduisant ainsi les velléités indépendantistes.

Une guerre d’influence en pleine évolution

Les Accords d'Abraham ont considérablement bouleversé l'équilibre des forces en Afrique du Nord, consolidant ainsi la position diplomatique, économique et sécuritaire du Maroc. Devant cette situation, l'Algérie adopte une attitude défensive, privilégiant une stratégie contestataire qui peine à générer des effets tangibles.

Cette confrontation va au-delà de la simple lutte pour le territoire : elle se présente comme une guerre dans les domaines de l'information, de l'économie et de la technologie. D'un côté, le Maroc s'appuie sur l'innovation et le développement pour renforcer sa souveraineté sur le Sahara. D'autre part, Alger demeure ancrée dans un modèle ou un monde conventionnel de conflit diplomatique et médiatique.

L'aspect captivant ici est la façon dont le conflit entre Rabat et Alger se manifeste sur plusieurs fronts en même temps :

• Une bataille médiatique, où la guerre de l'information est cruciale pour la perception mondiale du Sahara marocain.

• Rabat mise sur des projets tangibles (infrastructures, énergies vertes, cybersécurité) dans une compétition économique et technologique, tandis qu'Alger reste ancrée dans des tactiques de dénonciation.

• Un affrontement cybernétique, où l'ascension du Maroc, appuyé par Israël et les États-Unis, modifie les défis de la sûreté régionale.

Cette dynamique n'est pas statique. Si le Maroc renforce ses progrès grâce à des investissements et des partenariats stratégiques, l'Algérie sera obliger de réévaluer sa position pour éviter un isolement. Dans ce jeu d'influence, celui qui sera capable de présenter une vision future convaincante et d'engager ses collaborateurs sur le long terme exercera sa suprématie régionale.

Kamal Akridiss (MSIE45 de l’EGE)

Sources

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_d%27Abraham

https://editionsazigzao.com/portfolio_page/cri-laayoune-sakia-el-hamra/

Algérie, Maroc : Histoires parallèles, destins croisés

Par Benjamin Stora.

Maroc-Algérie : Analyses croisées d’un voisinage hostile

Cet ouvrage collectif explore les relations complexes entre les deux nations, abordant des thématiques politiques, économiques et sécuritaires