Depuis les années 1950, la conquête de l’espace extra-atmosphérique oppose les puissances mondiales souhaitant affirmer leur hégémonie. En pleine Guerre froide, les États-Unis et l’Union soviétique ont développé des programmes spatiaux en parallèle de leurs ambitions militaires et géopolitiques. Avec le lancement du premier satellite, Spoutnik, par l’URSS en 1957, l’espace est devenu un symbole de puissance technologique et militaire. En réaction à cette prouesse, la création de la NASA en 1958 et du programme Apollo, qui aboutira à la première mission lunaire en 1969, ont confirmé l’ouverture d’un nouveau front entre Russie et Etats-Unis : l’espace.

Après la Guerre froide, la conquête de l’espace a connu un relatif ralentissement avec la dissolution de l’URSS. Les États-Unis ont affirmé leur supériorité spatiale avec des satellites de reconnaissance militaire, popularisant imagerie et communications satellitaires. Toutefois, avec l’essor technologique de la Chine et la résurgence de la Russie, les tensions spatiales sont rapidement réapparues, sous un nouvel angle cette fois, celui de la militarisation spatiale. En 2007, la Chine a marqué un acte symbolique en confirmant la destruction d’un satellite chinois par Pékin. Ce climat de confrontation s’est intensifié dans les années 2020, notamment après la création de la Force spatiale américaine en 2019 et l’accroissement des investissements dans le secteur spatial.

Aujourd’hui, l’espace est plus que jamais perçu comme un domaine stratégique où les grandes puissances s’affrontent, en particulier sous l’angle de la militarisation spatiale dont les enjeux sont ravivés par le réarmement mondial contemporain.

La conquête spatiale, une lutte sans règles

Les institutions internationales, notamment l’Organisation des Nations-Unies (ONU), se sont certes saisies du dossier spatial dès son affirmation comme terrain de concurrence entre l’Ouest et l’Est. Les réflexions mondiales autour du sujet ont ainsi abouti à la rédaction d’un texte fondateur, le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, précédé d’une résolution adoptée en 1963 interdisant le déploiement d’armes nucléaires ou de destruction massive en orbite.

Entré en vigueur le 9 octobre 1967, cet accord international précise les bases de l’exploitation pacifique que doit poursuivre la conquête des ressources spatiales. Si ce texte a le mérite d’exister, il ne traite que de manière non-exhaustive la question de l’utilisation d’armes dans l’espace, limitant le sujet à ces quelques lignes :

« Les États parties au Traité s’engagent à ne mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans l’espace extra-atmosphérique. Tous les États parties au Traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes l’aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d’armes de tous types et l’exécution de manœuvres militaires » ;

C’est l’expression qui reste encore utilisée aujourd’hui : aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive. En somme, le traité n’interdit pas explicitement l’utilisation d’armes qui ne pourraient être définies comme des armes nucléaires ou de destruction massive. Le caractère non-exhaustif du traité ouvre ainsi la voie à un affrontement informationnel entre les acteurs mondiaux, rythmé par l’opposition de deux doctrines concurrentes.

L’ambivalence de la notion de « militarisation » de l’espace

La notion de « militarisation » de l’espace est souvent questionnée, elle fait l’objet de plusieurs nuances qui sont sciemment utilisées par les états pour préciser leur conception de l’espace et défendre leurs intérêts. Il n’y a donc aucun consensus autour des notions qui composent la militarisation de l’espace. On peut toutefois distinguer la militarisation passive de l’espace et sa militarisation active.

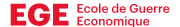

La militarisation « passive », déjà enclenchée depuis les années 1950, fait référence au développement de technologies servant l’intérêt militaire depuis l’espace extra-atmosphérique. Les Etats-Unis, la Russie et la Chine s’affrontent activement dans ce domaine, déployant régulièrement des « satellites espions », destinés à fournir des services d’imagerie ou de communication satellitaire. Cette notion consacre un usage « défensif » de l’espace[i], qui exclut l’usage d’équipement visant à « interférer dans l’espace »[ii]. Evalué à 56,42 milliards de dollars en 2023[iii], le marché des satellites militaires s’intègre lui-même dans un tout, l’économie spatiale, estimée à 400 milliards de dollars par le bureau des affaires spatiales de l’ONU[iv]. Cette économie mobilise de nombreux acteurs publics et privés, utilisés par les états pour défendre leurs intérêts, à l’image de Starlink, le réseau de satellites déployé par SpaceX et considéré comme un nouvel enjeu militaire[v].

Le marché militaire spatial reste largement dominé par les Etats-Unis (voir image ci-dessus[vi]), malgré les efforts considérables que la Chine et la Russie déploient pour concurrencer systématiquement les technologies américaines. Notons ainsi que pour chaque secteur du domaine militaire spatial, il existe systématiquement une offre chinoise, une offre russe et une offre américaine. Chacune de ces puissances dispose ainsi de sa propre technologie en matière de systèmes de navigation, de satellites de renseignement d’origine électromagnétique, de satellites de reconnaissance optique et de radars, de satellites de télécommunication militaire sécurisée et de satellites d’alerte avancée pour détecter les tirs antisatellites[vii].

L’espace, en cours « d’arsenalisation » ?

Au-delà de la concurrence des États autour de la militarisation passive de l’espace, c’est la militarisation « active » qui justifie désormais des investissements étatiques croissants dans le secteur spatial. Cette notion trouve son équivalent dans la doctrine anglo-saxonne, on parle alors de « Weaponization of space », à distinguer de la « militarization of space ».

La militarisation active de l’espace, ou « arsenalisation » ne fait l’objet de presque aucun encadrement légal. Son unique base a été posée en 1972 à travers le traité ABM (Anti-Ballistic Missile), conclu pour une durée illimitée entre l’URSS et les Etats-Unis, mais caduque depuis le retrait américain de cet accord en 2002. Ce traité restreignait à deux sites (puis un à partir de 1974) le déploiement de systèmes antimissiles (SAT, ou Arme anti-missile, ASAT) dans chaque pays[viii]. La destruction d’un missile par la Chine en 2007[ix] s’inscrit explicitement dans la militarisation active de l’espace, qui comprend aussi bien les armes utilisables depuis la Terre pour atteindre des cibles en orbite, que celles dans l’espace pouvant atteindre des cibles sur Terre ou dans l’espace. Le développement de telles capacités n’est pas explicitement interdit et présente autant d’opportunités que de risques, il pourrait constituer la nouvelle course à l’armement entre la Chine, la Russie et les Etats-Unis. Un affrontement informationnel entoure ainsi la militarisation active, terrain sur lequel le monopole américain pourrait être contesté.

Deux doctrines concurrentes : comportement responsable contre désarmement complet

Les trois puissances ont présenté à l’ONU plusieurs propositions afin d’éclaircir le cadre dans lequel doit s’effectuer la conquête de l’espace. Ces propositions illustrent la stratégie de chacun des acteurs tout en mettant en exergue les motifs qui justifient une telle stratégie pour les Etats-Unis, la Chine et la Russie.

Alors que les Etats-Unis insistent essentiellement sur la notion de « comportement responsable » dans l’espace pour en encadrer son exploitation, la Russie et la Chine dénonce les « velléités de domination de certains états […] obsédés par un souci de domination hérité de la guerre froide »[x] . Ces deux états estiment que ces velléités ne peuvent être suffisamment encadrées par la seule notion de « comportement responsable », jugée bien trop vague. Pour répondre à cette première doctrine, Pékin et Moscou ont donc proposé une seconde vision, orientée cette fois sur l’interdiction exhaustive de tous types d’armes dans l’espace grâce à l’établissement d’instruments juridiques contraignants. Telle que formulée par les auteurs, cette doctrine comprendrait « le déploiement d’armes dans l’espace et la menace ou l’emploi de la force, depuis l’espace contre la Terre comme depuis la Terre contre des objets spatiaux »[xi].

L’adoption aux Nations-Unies d’une telle disposition reviendrait donc à contraindre les états déjà dotés de cette capacité à abandonner leurs technologies ASAT, tout comme les éventuelles recherches en cours destinées à concevoir des armes utilisables dans l’espace.

Les deux doctrines ont été jugées compatibles par certains états tiers, ayant manifesté leur volonté d’adopter toutes dispositions pouvant prévenir la course à l’armement dans l’espace. En revanche, les Etats-Unis, la Chine et la Russie n’ont toujours pas trouvé d’accord, bloquant les discussions à l’ONU à travers leur droit de véto.

La crainte d’une arsenalisation de l’espace, une justification pour investir dans le secteur spatial

La militarisation de l’espace est ainsi instrumentalisée par les concurrents pour pouvoir justifier un éventuel investissement dans le secteur. A ce titre, en février 2024 les Etats-Unis ont accusé la Russie d’effectuer des recherches sur une éventuelle arme spatiale à capacité nucléaire[xii]. Cette accusation vient soutenir le discours américain qui qualifie l’espace « d’enjeu critique pour la sécurité de la nation et la prospérité américaine »[xiii]. Maintenir un tel état de menace pour la sécurité nationale pourrait permettre aux Etats-Unis de justifier la nécessité de développer une industrie spatiale offensive, rhétorique réemployée par la Russie[xiv] en réponse aux accusations américaines.

Les deux stratégies s’affrontent ainsi encore à l’ONU, comme l’illustre le dépôt par le Japon et les Etats-Unis d’une résolution[xv] visant à réaffirmer l’interdiction des armes nucléaires et de destruction massive dans l’espace. Sans apporter de réels éléments nouveaux, cette résolution s’est heurtée au véto russe après qu’une proposition d’amendement sino-russe visant à interdire toutes les catégories d’armes dans l’espace ait été rejetée à 7 voix contre, 1 abstention et 7 voix pour[xvi]. Les rejets consécutifs des propositions américaine et russo-chinoise illustrent parfaitement l’état des discussions autour du sujet, divisant presque un bloc de l’Ouest et un bloc de l’Est.

S’enlise ainsi un débat mondial autour de la militarisation active de l’espace, qui pourrait justifier la mobilisation des nombreux acteurs privés et publics (Lockheed Martin Space Systems, Thales Alenia Space, NASA, Roscosmos, la CASIC etc.) pour participer au développement d’un arsenal spatial, comme les missiles antisatellites. S’il n’y a aucun vainqueur actuel dans cet affrontement informationnel et technologique, le sujet est rythmé par les accusations entre états et l’accroissement du budget spatial dans chacune des puissances impliquées. Les Etats-Unis ne peuvent risquer de perdre leur domination technologique, tandis que la Russie et la Chine se refusent à se laisser trop distancer.

LD (SIE28 de l’EGE)

Notes

[i] Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - Carnet de veille CAPS n°3 : Armement spatial. 2020. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps3bm_cle814346.pdf

[ii] Diplomatie.gouv.fr, op. cit.

[iii] Global Market Insights - Space Militarization Market. 2023.

https://www.gminsights.com/fr/industry-analysis/space-militarization-market

[iv] Assemblée Nationale - Rapport d’information sur l’impact du développement spatial international. 2022. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RINFANR5L15B4991.html

[v] Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) - Starlink : Constellations de satellites, un nouvel enjeu militaire. 2022. https://www.gifas.fr/press-summary/starlink-constellations-de-satellites-un-nouvel-enjeu-militaire

[vi] Assemblée Nationale - Rapport d’information sur l’impact du développement spatial international (cité par Isabelle Sourbès-Verger). 2022.

[vii] Assemblée Nationale - Liste des équipements développés par la Russie, la Chine et les États-Unis. 2022.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RINFANR5L15B4991.html#_ftnref91

[viii] Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - Les grandes dates de la non-prolifération. 2022. https://non-proliferation.irsn.fr/nucleaire/non-proliferation-historique-et-organisation/les-grandes-dates-de-la-non-proliferation

[ix] Le Monde - Pékin a testé avec succès un missile anti-satellite. 2007.

[x] ONU - Assemblée Générale : Rapport sur le désarmement spatial. 2023. https://press.un.org/fr/2023/agdsi3723.doc.htm

[xi] Bibliothèque numérique des Nations Unies - Déclaration sur le désarmement spatial. 2023. https://digitallibrary.un.org/record/4045254?ln=fr&v=pdf#files

[xii] Maison Blanche - Conférence de presse par la Secrétaire de presse Karine Jean-Pierre et le conseiller John Kirby. 2024.

[xiii] Département de la Défense des États-Unis - Article sur le développement spatial militaire. 2024. https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3375577/

[xiv] Sud Ouest - La Russie accuse les États-Unis de vouloir militariser l’espace. 2024. https://www.sudouest.fr/societe/defense/la-russie-accuse-les-etats-unis-de-vouloir-militariser-l-espace-apres-avoir-ete-soupconnee-de-deployer-une-arme-nucleaire-19801701.php

[xv] Nations Unies - Amendement sur le désarmement spatial. 2024. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/113/29/pdf/n2411329.pdf

[xvi] Assemblée Générale des Nations Unies - Amendement rejeté à 7 contre (États-Unis, France, Japon, Malte, République de Corée, Royaume-Uni, Slovénie ; 7 voix pour : Algérie, Chine, Équateur, Fédération de Russie, Guyana, Mozambique, Sierra Leone) et une abstention : Suisse. 2024.